Subito dopo la fine della seconda guerra

mondiale, l'Italia è un Paese distrutto, un cumulo di macerie fisiche e morali.

Non solo ha perso la guerra, ha perso anche ogni credibilità politica ed etica.

Dove trovare la forza per rialzare la testa, per ricominciare a lavorare e

ricostruire la fiducia insieme alle case, ai paesi, alle città?

Il 10 agosto

1946 De Gasperi rappresenta la neonata Repubblica Italiana alla Conferenza di

Parigi, e davanti ad un'assemblea gelidamente ostile pronuncia un discorso di

grande dignità morale, un discorso che gli conquista la stima dei vincitori, in

particolare del segretario di Stato americano James F. Byrnes.

L'Italia

potrà rimettersi in piedi certamente anche grazie agli aiuti economici

dell'

European Recovery Program, meglio noto come piano Marshall, ma

sarà soprattutto la forza e l'esempio di uomini come Parri, Calamandrei, De

Nicola, Einaudi, Nenni, dello stesso De Gasperi a permettere agli italiani di

rialzarsi da terra e di lavorare per un Paese migliore.

I valori della

Resistenza calati nella politica di una democrazia tutta da costruire sono il

lievito che muove il Paese.

Si può seguire il flusso di questa spinta etica

nei primi anni del dopoguerra, ma troppo presto si possono vedere anche gli

effetti negativi dell' antico malcostume, che un po' per volta tende a soffocare

gli entusiasmi seppellendoli sotto una massa di informe materia costituita da

lotte di partito, guerre di correnti, interessi personali, clientelismi,

affarismi, espedienti per mantenere ogni poltrona, seggiola o sgabello

conquistati per sé.

Ma nel 1948 l'Italia dimostra grande temperamento. Il 14

luglio l'attentato a Togliatti la getta nel caos: si lotta a Montecitorio, si

spara per le strade, ma sono forze vitali che si esprimono, anche se in modo

troppo violento e senza regolamentazione.

Pur divisa fin dall'inizio in due

blocchi ideologici distinti facenti capo alle due grandi potenze (Stati Uniti e

Unione Sovietica), tutta l'Italia vuole riscattarsi dal periodo fascista con le

sue chiusure e i suoi egoismi, per cercare nella lotta comune una via

democratica al progresso: economico, politico, culturale. Ad ogni appello di una

delle due parti, il popolo risponde con grande partecipazione, perché se una

parte crede nei valori proposti dalla Democrazia Cristiana e dalla Chiesa

cattolica, l'altra crede nei valori del socialismo e del comunismo: per entrambe

le parti il richiamo è a valori di partecipazione, di condivisione, di

uguaglianza.

Tutti si sentono spinti da una grande tensione morale a creare i

presupposti per un mondo migliore sia per i singoli che per la collettività.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nel 1950 nasce

la

Cassa per opere

straordinarie di

pubblico interesse

per il

Mezzogiorno |

|

|

|

|

|

|

Le

prime delusioni arrivano però già con le prime importanti riforme: la riforma

agraria del maggio 1950, la legge stralcio dell'ottobre, la legge della Regione

Sicilia del 27 dicembre dello stesso anno si rivelano davvero limitate, frutto

come sono di emendamenti e compromessi. Non riescono a garantire ai più deboli

il possesso di terre sufficienti per una dignitosa sopravvivenza, ma portano

purtroppo acqua al mulino di un folto sottobosco di intriganti e faccendieri

pronti ad approfittare di ogni situazione confusa. Grave colpa di questa riforma

agraria fu quella di aver indebolito e disseccato la linfa di aggregazioni e

cooperazioni che aveva saputo unire i contadini un una lotta comune. Ora il

movimento contadino, sconfitto, si divide e perde ogni capacità di portare

avanti quei valori di solidarietà, di sacrificio , di giustizia per cui aveva

lottato dalla fine della guerra in poi.

Nell'agosto del 1950 nasce la

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse per il Mezzogiorno

e si decidono altre facilitazioni creditizie per le attività industriali in

Meridione. Un tentativo di mantenere la pace sociale che però va ad alimentare

speculazioni, interessi privati, attività inutili e spesso anche di stampo

mafioso, le infrastrutture del potere politico soprattutto

democristiano.

Come funziona il sistema del potere politico, in modo più

drammaticamente evidente al Sud?

Ce lo spiega Paul Ginsborg nella sua

Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: "Il partito non era lo stesso in

tutte le località, ma i livelli principali della gerarchia sono generalmente

riconoscibili. In cima vi erano i capi corrente, i leader delle diverse correnti

nazionali. (…) Immediatamente dopo, veniva un gruppo di numerosi notabili:

senatori, deputati di lunga data, recenti ministri e sottosegretari, direttori

di enti speciali. (…) Segretari cittadini e notabili facevano grande

assegnamento sul gruppo immediatamente successivo nella gerarchia, quello dei

grandi elettori, influenti personaggi capaci di raggiungere più di un gruppo

sociale. (…) A un gradino più basso stavano i capi elettori, sergenti caporali

dell'esercito democristiano. Erano attivisti capaci di raggiungere un unico

settore, sia esso lavorativo (gli operai dell'edilizia) o geografico (un

quartiere popolare della città) o perfino criminale (come la camorra a Napoli),

che offrivano servizi - affrettare l'erogazione delle pensioni o il rilascio di

licenze - in cambio di voti. Anche le parentele erano di grande importanza per

costruirsi un affidabile pacchetto di voti. (…) Infine vi era la gente comune

che, in un momento o nell'altro, era diventata cliente del partito

dominante.

Che profitto poteva aspettarsi il partito dai favori dispensati?

Al livello più alto la valuta con cui si ripagavano i favori era il denaro: la

"bustarella" era il pedaggio dell'uomo d'affari o del proprietario speculatore

in cambio dell'attenzione mostrata dagli amministratori locali ai suoi

interessi. Ai livelli più bassi il guadagno principale era naturalmente la

fedeltà al momento del voto, in particolare del voto di

preferenza."

Strettamente legato al sistema partitico era il sistema di

controllo degli enti pubblici, anch'essi "conquistati" da questo o quel partito

e utilizzati senza pudore per controllare i flussi di spesa delle opere

pubbliche, l'erogazione dei crediti a livello locale, l'assegnazione dei posti

di lavoro, dei permessi, dei favori. Particolarmente ambiti erano gli ospedali,

che potevano servire a parecchi scopi oltre a quello di curare gli ammalati. Per

esempio nel 1963 il presidente dell'ospedale di Catania "Vittorio Emanuele",

Alfio Di Grazia, un democristiano alla ricerca disperata di voti per essere

rieletto, ricovererà nel suo ospedale un bel numero di falsi malati residenti in

una circoscrizione a lui estranea per farli votare per lui in quella "giusta". E

non parliamo dell'uso che veniva fatto di prescrizioni e medicinali, fino al

famigerato, più recente caso del dottor Poggiolini…

Scrive ancora Ginsborg:

"Se da una parte questo sistema veniva incontro alle esigenze di molti,

dall'altro la Democrazia Cristiana aveva deluso nella sua capacità di realizzare

uno Stato nel quale gli italiani si potessero identificare.

|

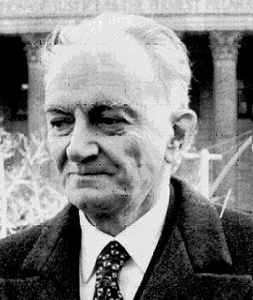

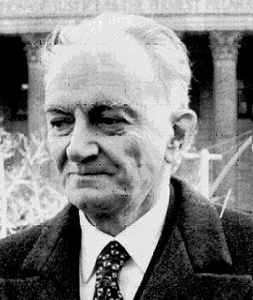

Luigi

Einaudi, presidente della Repubblica

Italiana durante una parata

militare |

Soprattutto nel Sud, il partito era

visto più come uno strumento da utilizzare che non come rappresentante di un

insieme di valori cui credere.(…) Il cittadino non si sentiva vincolato a uno

Stato che non riusciva a garantirgli funzionari onesti e servizi pubblici

decenti, maggiore giustizia e democrazia, una migliore tutela delle libertà

civili."

E' del marzo 1953 la legge elettorale, subito battezzata "legge

truffa", che prevede un premio di maggioranza: alla coalizione che ottenga anche

un solo voto in più della metà dei voti validi verranno attribuiti 380 seggi su

590 (64%). In realtà questo premio di maggioranza non scatterà poiché la

coalizione aggregata intorno alla Democrazia Cristiana raggiungerà solo il

49,8%, ma queste elezioni, regolate da una legge simile, segnano il distacco

degli italiani da De Gasperi, che a sua volta si sente profondamente

deluso.

Fu davvero una truffa? Forse così dovrebbero essere qualificate tutte

le leggi che prevedono un premio di seggi non guadagnati dalle urne, a maggior

ragione se tale premio è destinato a scattare non solo per chi ha ottenuto la

maggioranza, ma per chi ha ottenuto una maggioranza relativa molto lontana dal

50%?

Si apre ora una stagione di scandali destinata a durare fino alla fine

della prima repubblica, e ben oltre.

L'11 aprile 1953 sulla spiaggia di Tor

Vaianica, a sud di Ostia, viene trovato il corpo senza vita di una bella

ragazza, Wilma Montesi, sparita da casa due giorni prima. Qualche mese più tardi

un oscuro cronista, certo Silvano Muto, ipotizza che la ragazza non sia morta

sulla spiaggia, ma in seguito ad assunzione eccessiva di stupefacenti durante

una festa molto

osé nella tenuta di Capocotta presso Castel Porziano,

residenza abituale del marchese Ugo Montagna. Alla festa, scrive Muto, era

presente anche Piero Piccioni, abituale accompagnatore della signorina nonché

figlio del ministro democristiano Attilio Piccioni.

Senza tenere conto degli

alibi degli imputati, che poi verranno assolti al processo nel maggio del 1957,

il giudice Raffaele Sepe, sull'onda delle insinuazioni dei giornali e delle voci

gonfiate dagli avversari politici di Piccioni padre, fiero oppositore di

Amintore Fanfani, fa arrestare Piero Piccioni e Ugo Montagna. Attilio Piccioni,

che aspirava a divenire il successore politico di De Gasperi alla guida della

Democrazia Cristiana, è costretto dallo scandalo a dare le dimissioni dalla sua

carica di ministro degli Esteri e a porre fine alla sua carriera politica. Una

congiura ordita appositamente da un'ala della DC? "Niente affatto", dice Giulio

Andreotti, e se lo dice lui…

Si comincia in questi anni a parlare di un altro

personaggio molto discusso della tribuna politico-imprenditoriale italiana:

Enrico Mattei, un uomo intelligente e deciso, con indiscusse capacità

imprenditoriali, ex comandante partigiano, cattolico osservante, al quale era

stato affidato il compito di liquidare l'

AGIP, Azienda Generale

Italiana Petroli. Nata in epoca fascista col compito di "cercare, acquistare,

trattare e commerciare petrolio", l'

AGIP non era riuscita a trovarne

per niente sul territorio italiano ed era ormai un rudere da mettere da parte.

Ricorda Montanelli ne

L'Italia del Novecento: "Avuto il giocattolo,

Mattei voleva guardarci dentro molto bene prima di distruggerlo. Lo aiutò

l'ingegner Carlo Zanmatti, che non era un burocrate, ma un tecnico capace. Per

la prima volta egli spiegò a Mattei che le ricerche fino a quel momento svolte

non avevano dato esito promettente per quanto riguardava il petrolio: l'avevano

invece dato per il metano. E a Mattei, che non ne sapeva nulla, chiarì come il

metano potesse essere impiegato in grandi quantità non per l'autotrazione, ma

per uso industriale. Il che esigeva una rete di metanodotti costosi e

tecnicamente impegnativi; ma poteva valerne la pena. (…) Mattei giuocò quella

carta e vinse in cinque memorabili anni".

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

"I partiti - dice Mattei

- sono come i taxi. Li chiamo quando servono..." |

|

|

|

|

|

|

Le

mosse rapide e prive di scrupoli di Mattei cambiano profondamente l'Italia: egli

fonda una corrente democristiana, scava centinaia di chilometri di condutture

per trasportare il suo metano in tutto il Paese, scavalca il cartello delle

Sette Sorelle, le potenti multinazionali del petrolio, vantandosi di

avere violato almeno ottomila fra leggi, regolamenti e ordinanze locali. Nel

1953 Mattei è a capo dell'

ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, e nel giro

di pochi anni il suo potere diventa grandissimo: per quasi dieci anni egli fa in

Italia il bello e il cattivo tempo ottenendo quello che vuole attraverso

regalie, elargizioni, favori. "I partiti - dice Mattei - sono come i taxi. Li

chiamo quando servono perché mi portino dove voglio. Io pago la corsa."

Nell'aprile del 1956 fonda il quotidiano "Il Giorno", con la direzione di

Gaetano Baldacci.

Personalmente incorruttibile, è fonte di mille corruzioni

fino alla sua tragica morte per incidente aereo il 27 ottobre 1962. Chi avrebbe

potuto avere interesse a toglierlo dalla scena? Praticamente tutti: l'estremismo

di destra, ostile a Mattei per le sue aperture al modo arabo produttore di

petrolio; le

Sette Sorelle, scavalcate ed esautorate di buona parte del

loro potere dai rapporti intessuti direttamente dall'

ENI con i Paesi

mediorientali; Israele, e perfino la mafia.

Nel 1956 l'opinione pubblica

italiana è fortemente scossa dagli avvenimenti che hanno luogo nel mondo

sovietico. Dopo la morte di Stalin, il rapporto con cui il 18 marzo Krusciov ne

denuncia i crimini sconvolge le coscienze dei comunisti italiani. Nenni osserva

che il rapporto pone in discussione non solo Stalin, ma tutto il sistema

sovietico, lo Stato, il Partito in sé e per sé, la Terza Internazionale, lo

stesso Lenin.

Togliatti non la pensa allo stesso modo, e tra i due leader si

scava un solco molto profondo.Togliatti fatica ad accettare fatti fino ad allora

rimasti sconosciuti ai socialcomunisti italiani. Lui aveva sempre saputo? Solo

in giugno egli prende posizione, con un ritardo colpevole o quanto meno ambiguo.

Nel novembre dello stesso anno truppe sovietiche entrano a Budapest. E' una

immane tragedia per chi aveva creduto nei principi di libertà e solidarietà

sostenuti dagli insorti ungheresi.

Togliatti capisce bene la portata degli

eventi, ma alla fine sceglie ancora una volta di schierarsi dalla parte

dell'URSS "per impedire la vittoria delle forze reazionarie". Questa scelta

proietta la sua ombra su tutte le forze della sinistra italiana, che ne rimane

gravemente ferita.

Scrive Mammarella ne

L'Italia contemporanea

1943-1998: nel quinquennio 1953-1958 "il rinnovamento morale e civile del

Paese, che avrebbe dovuto scaturire dallo spirito della Resistenza, risulta

definitivamente compromesso dalla spaccatura che la guerra fredda e le crociate

ideologiche avevano provocato. Anche il gusto neorealista e così intimamente

legato ad una stagione della nostra cultura e della vita nazionale è ormai

superato e si cominciano ad esaltare i nuovi miti della ricchezza, del benessere

e dell'intraprendenza personale".

Nell'estate 1960 il governo Tambroni,

appoggiato in Parlamento dai missini, compie un passo falso che suscita scalpore

e costa caro al Paese. In occasione di tafferugli in coda al congresso missino a

Genova, la polizia spara. La protesta divampa in tutt'Italia e si contano morti

a Reggio Emilia, a Palermo, a Catania.La svolta autoritaria progettata da

Tambroni è sventata da un imponente movimento di massa popolare.

E' datato

1964 il piano preparato questa volta dal generale dei carabinieri De Lorenzo, ex

comandante del

Sifar, i servizi segreti delle forze armate, e

denominato "Solo" in quanto avrebbe dovuto appoggiarsi solo sui carabinieri,

l'unico corpo di cui De Lorenzo riteneva di potersi fidare. Già come comandante

del

Sifar egli aveva redatto liste comprendenti oltre 1600 nomi di

personalità di spicco "pericolose per la sicurezza pubblica", e il suo piano ne

prevede l'arresto.

|

Licio Gelli,

il capo della loggia

massonica segreta denominata

P2 |

De Lorenzo era inoltre pronto ad occupare

punti strategici come stazioni radiotelevisive, centrali telefoniche, sedi di

partiti politici, prefetture. Un piano gravemente sovversivo che verrà reso

pubblico solo anni più tardi, in seguito ad una campagna di stampa scoppiata per

il ritrovamento dei fascicoli

Sifar.

Gli anni del grande

boom sono ormai passati, anche a causa della spudorata lottizzazione

degli incarichi direttivi nel settore pubblico, per cui al vertice delle più

importanti aziende statali si sono ormai asserragliati uomini dei partiti o

comunque da loro scelti, con risultati sempre più negativi. Per l'

IRI

l'ultimo anno in utile è il 1963, per l'

ENI il 1969.

Eugenio Cefis,

il successore di Mattei alla presidenza dell'

ENI, uomo capace ma di ben

pochi scrupoli, non si accontenta di quanto già in sue mani, ma decide di

acquistare, con i soldi dell'

ENI e senza informarne nessuno, pacchetti

azionari consistenti di

Montedison, fino ad assumerne il controllo.

Molto perigliosa l'esistenza di questa azienda, che già era nata da una fusione

tutt'altro che limpida tra

Edison e

Montecatini, e che finirà

nelle mani di Gardini attraverso lotte senza esclusione di colpi. Lo stile

imprenditoriale di Cefis farà molti proseliti negli anni a seguire: incurante

dei risultati di bilancio delle sue aziende, che tanto avrebbero ricevuto sempre

denaro nuovo dallo Stato, egli accumula passivi pesantissimi sui quali fonda un

impero: imprese, giornali, partecipazioni in una miriade di attività sostenute

da finanziamenti ai partiti e ai servizi segreti. A metà degli anni Settanta

questo sistema è ormai una prassi consolidata e diffusa, tanto che all'Alfa Sud

ogni automobile costa un milione più del suo prezzo di vendita!

Tra il 1974 e

il 1975 scoppiano due grossi scandali: quello dei petroli e lo scandalo Sindona.

Il primo è conseguente alla scoperta di uno scambio tra partiti di governo e

società petrolifere: facilitazioni e aumenti di prezzi in cambio finanziamenti.

Il secondo riporta traffici di favori contro soldi tra il banchiere Sindona ed

esponenti della DC.

Nella campagna elettorale del 1976 Berlinguer tenta di

richiamare l'Italia a valori di eticità, austerità, solidarietà, anche in campo

internazionale. In un primo tempo sembra che egli possa raccogliere intorno a sé

e al

PCI, che si era sempre tenuto fuori da maneggi troppo smaccati,

tutti gli animi (tanti) disgustati dall'andazzo generale, con la promessa di

combattere la corruzione e di ritornare ad una politica e ad una gestione della

cosa pubblica più onesta. Ma il sistema incentrato sui partiti di maggioranza

regge, e Berlinguer non riesce ad andare al potere.

Scoppiano uno dopo

l'altro molti scandali: il rapporto Pike rivela i finanziamenti elargiti dalla

CIA, ente di spionaggio americano a molti partiti politici italiani, e

poco dopo il presidente dell'americana Lockheed rivela al settimanale

Panorama di aver distribuito tre miliardi di lire a politici e

funzionari italiani per far acquistare all'Italia un loro aereo, l'

Hercules

C130. Vengono coinvolti in questo scandalo i ministri della Difesa Gui e

Tanassi, l'ex presidente del Consiglio Rumor e perfino il presidente della

Repubblica Giovanni Leone.

Le carenze di un sistema incapace di reagire, di

un apparato statale lento e pesante vengono alla luce in modo drammatico in

occasione del grave terremoto che colpisce l'Irpinia nello stesso 1976 facendo

925 morti e 50.000 senza tetto.

Nel 1980 un nuovo e ancor più violento

terremoto in Irpinia, Basilicata e Cilento denuncia come in 4 anni nulla sia

cambiato e, al di là di sporadici, a volte eroici slanci personali, nessun aiuto

concreto riesca ad arrivare in tempi decenti per alleviare il dolore e i disagi

delle popolazioni colpite.

Un nuovo scandalo petrolifero coinvolge

faccendieri e politici insieme ai vertici della Guardia di Finanza nelle persone

dei generali Giudice e Lo Prete. Ma già nella primavera successiva (1981) un'

altra ondata di sdegno scuote l'Italia intera:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Alla metà di

giugno

del 1983 a Londra

viene trovato

ucciso il banchiere

Roberto Calvi |

|

|

|

|

|

|

nel

corso di una perquisizione nella villa di Licio Gelli ad Arezzo viene rinvenuta

una lista con i nomi di 953 affiliati alla loggia massonica

P2. Si

tratta di finanzieri, imprenditori, giornalisti, militari e comandanti dei

servizi segreti

SISMI e

SISDE. All'origine dell'inchiesta e

della perquisizione a casa di Gelli sta un personaggio già noto nel mondo dei

tangentisti e dei faccendieri: il finanziere Michele Sindona, che finirà ucciso

in carcere, avvelenato da un caffè.

Essere iscritti ad una loggia massonica

non rappresenterebbe di per sé un crimine, ma in questa lista si nascondono con

inquietante segretezza personaggi legati alla maggior parte degli scandali degli

ultimi anni: quelli dei petroli; quello del

Banco Ambrosiano;

l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli che era giunto troppo vicino ad alcune

pericolose verità; attività terroristiche; traffici di armi e di droga; progetti

eversivi legati ai servizi segreti.

A Milano e a Torino, nelle città del

Nord, le grandi imprese hanno da tempo accettato l'andazzo di pagare tangenti in

cambio di commesse; al Sud e in particolare a Napoli la corruzione si basa su

una miriade di spese prive di senso, di opere inutili, di burocrazia

gonfiata.

Ricorda Giorgio Bocca: "Nell' azienda municipale dell'acqua

potabile i dirigenti lasciavano che i camorristi versassero rifiuti e coloranti

nell'acquedotto per ottenerne la privatizzazione; alla municipale dei trasporti

sparivano le auto e i pullman, un autista che volesse prendersi una vacanza si

metteva in tasca il carburatore del suo veicolo; alla centrale del latte

spacciavano latte in polvere per latte fresco; il municipio non era un'azienda

amministrativa, ma un ente di beneficenza e di dissipazione: per sorvegliare che

in un palazzo abusivo i lavori non riprendessero si mettevano trenta vigili

urbani".

Quando scoppia lo scandalo delle "lenzuola d'oro" nelle ferrovie

dello Stato, i giornali ne parlano, ma ormai la gente non è più molto

interessata a scoprire sempre nuove ruberie: tutti sanno che i colpevoli non

verranno comunque puniti o nel migliore dei casi se la caveranno con pene

irrisorie, per poi tornare a sedersi sulle loro poltrone e continuare come

prima.

Alla metà di giugno del 1983 a Londra viene trovato ucciso sotto un

ponte il banchiere Roberto Calvi, e il crac del Banco Ambrosiano si rivela

all'opinione pubblica con tutti i suoi addentellati: gli stretti legami di Calvi

con monsignor Marcinkus e la banca vaticana

IOR, i prestiti facili

offerti dal

Banco ai partiti, i rapporti con Ortolani (altro corsaro

della finanza) e il venerabile maestro massone Gelli. Questi finisce in carcere,

ma un anno dopo riuscirà a fuggire.

Si prepara intorno alla metà degli anni

Ottanta lo scenario che porterà alla ribalta Raul Gardini, prima osannato dal

mondo della finanza come il più vivace e furbo industriale della chimica, come

colui che era riuscito a conquistare il posto di vertice in Montedison, poi

travolto dalle migliaia di miliardi (trentunmila!) di debiti accumulati, fino al

suicidio nella sua abitazione di piazzetta Belgioioso a Milano nell'estate del

1993, dopo la valanga di arresti dei giudici del pool

Mani Pulite.

Abbiamo volutamente trascurato in questo lungo elenco di loschi affari il

filone del terrorismo, che ci avrebbe portato a gruppi spesso sostenuti da gente

già coinvolta in altri scandali di basse ruberie, ma non possiamo non ricordare

gli omicidi del generale Dalla Chiesa, dei giudici Falcone e Borsellino e di

molte altri che lavoravano per un'Italia migliore.

Nel giugno 1989 si

svolgono in Polonia le prime elezioni libere nell'Est europeo, e nasce un

governo democratico: nel dicembre Havel dà una svolta democratica alla

Cecoslovacchia; anche la Bulgaria si dà un governo formalmente democratico;

nella primavera 1990 in Ungheria si svolgono elezioni libere che segnano

l'abbandono del comunismo. Il 9 novembre una folla festante apre la prima

breccia nel muro di Berlino e subito si parla di riunificazione. Le

ripercussioni in Italia sono immediate: nel gennaio 1991 non esiste più il

PCI, sostituito dal

Partito Democratico della Sinistra.

|

Michele

Sindona, il finanziere

protagonista di un famoso

scandalo |

Rimane solo l'ala più integralista,

che si riunisce intorno a Cossutta nel partito di

Rifondazione

Comunista. Nascono le

Leghe , in particolare la

Lega

Lombarda, un fenomeno del tutto nuovo nel panorama politico italiano.

Le acque si sono smosse, anzi sono in tempesta, e quando il 17 febbraio 1992

il presidente socialista del

Pio Albergo Trivulzio, uomo molto vicino a

Bettino Craxi, viene colto con le mani nel sacco mentre incassa una tangente di

sette milioni: i giudici del pool diretto da Francesco Saverio Borrelli non

guardano in faccia nessuno e lo sbattono in galera.

E' l'inizio di una nuova

fase della vita italiana che tutti noi ricordiamo per averla vissuta

direttamente, fra entusiasmi e paure, speranze e delusioni.Quello che per

quarant'anni era avvenuto regolarmente davanti agli occhi di tanti tenuti sempre

ben chiusi, ora viene perseguito, provato, punito. Il coperchio del vaso di

Pandora è stato aperto e ne sono usciti scandali di ogni genere. Andreotti

finisce sotto processo, Craxi scappa in Tunisia; qualcuno si suicida, altri

vanno in prigione .E' una stagione che passa come un tornado sulla vita

italiana, fino a che il vento non cambia nuovamente, escono decreti salvaladri,

si mettono sotto accusa i giudici di Mani Pulite.

Ma perché si ruba tanto?

Perché da noi si ruba più che negli altri Paesi industrializzati?

In Italia

non si è mai riusciti a costruire un forte senso dello Stato e un po' di

orgoglio nazionale. Mancano le basi minime di educazione civica: quello che è di

tutti per gli italiani è come se non fosse di nessuno, mentre in realtà è di

ciascuno. I furbi sono generalmente apprezzati, e se vengono sorpresi a rubare

li si scusa in quanto vittime di un "piccolo incidente". "Fregare le tasse" è

più o meno lo sport nazionale: lo sa bene anche il fisco, che impone tasse

inique nella convinzione che comunque quasi nessuno le pagherà. Rubare per il

partito o per il proprio gruppo di appartenenza non è reato, nella coscienza dei

più.

Per sopravvivere in una società debole e malata l'arte di arrangiarsi è

l'unica che permette di alleviare a sé e agli altri disagi più o meno piccoli, e

restare all'interno di una catena solidale basata su clientelismi e favore è

un'abitudine molto ben radicata, specialmente in Meridione.

Infine,

l'esistenza di miriadi di leggi e leggine: tante, tantissime, così tante che è

impossibile controllare che vengano rispettate, è praticamente un invito a non

osservarle.

Ricordo che pochi anni fa a Buenos Ayres, grande metropoli non

certo del tutto tranquilla, il problema delle automobili in sosta selvaggia era

diventato così grave, che il sindaco decise di appaltare ad alcune ditte private

il compito di rimuovere i veicolo parcheggiati irregolarmente. Queste ditte si

diedero da fare seriamente, rimossero tutti gli autoveicoli in sosta vietata, e

dopo sei mesi erano tutte praticamente sull'orlo del fallimento: i cittadini

avevano capito che non potevano più lasciare l'auto fuori dagli spazi consentiti

pena l'immediata rimozione, ed osservavano i divieti portando a zero il lavoro

delle ditte addette al portare via le loro macchine.